Europäische Organisationen wollen souveräne, datenschutzkonforme digitale Werkzeuge einsetzen: Tools, die in der EU entwickelt wurden, mit den europäischen Datenschutzbestimmungen übereinstimmen und transparente Standards verfolgen. Doch die Realität sieht anders aus.

Unsere aktuelle EU-Souveränitätsumfrage unter 273 IT-, Compliance- und Behördenverantwortlichen zeigt ein deutliches Paradoxon:

- Verschlüsselung, Open Source und EU-Datenhosting stehen ganz oben auf der Prioritätenliste

- Doch Microsoft Teams, Zoom und Slack bleiben die am meisten verwendeten Tools

- Die Hauptbarrieren: Widerstand der Nutzer, Integrationsprobleme, Anbieterbindung und fehlende Sichtbarkeit alternativer Lösungen

Dieser Beitrag analysiert die Ursachen für diese Diskrepanz – und zeigt auf, wie Unternehmen die Souveränitätslücke schließen können.

Worauf Unternehmen tatsächlich Wert legen

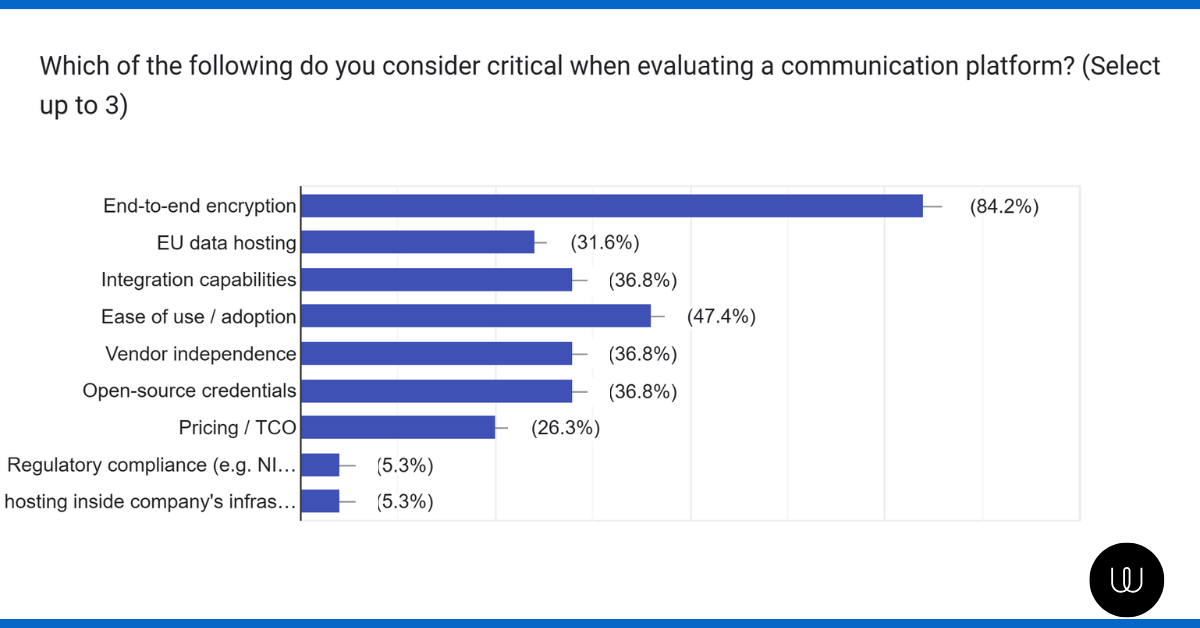

Die Befragten nannten folgende Auswahlkriterien für sichere Kommunikationsplattformen:

- 84,2 % gaben an, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung entscheidend sei

- 47,4 % betonten die Benutzerfreundlichkeit

- 36,8 % nannten Open Source und Datenhosting in der EU als Schlüsselfaktoren

Diese Präferenzen spiegeln die Kernprinzipien der digitalen Souveränität wider: Datenschutz, Transparenz, Kontrolle. Doch trotz dieser Ambitionen bleibt die tatsächliche Toolwahl stark auf US-Plattformen fokussiert – auf Tools, die oftmals zentrale Transparenz- und Kontrollanforderungen nicht erfüllen, wie etwa Microsoft Teams, Slack oder Zoom.

Vier Herausforderungen, die echte Souveränität bremsen

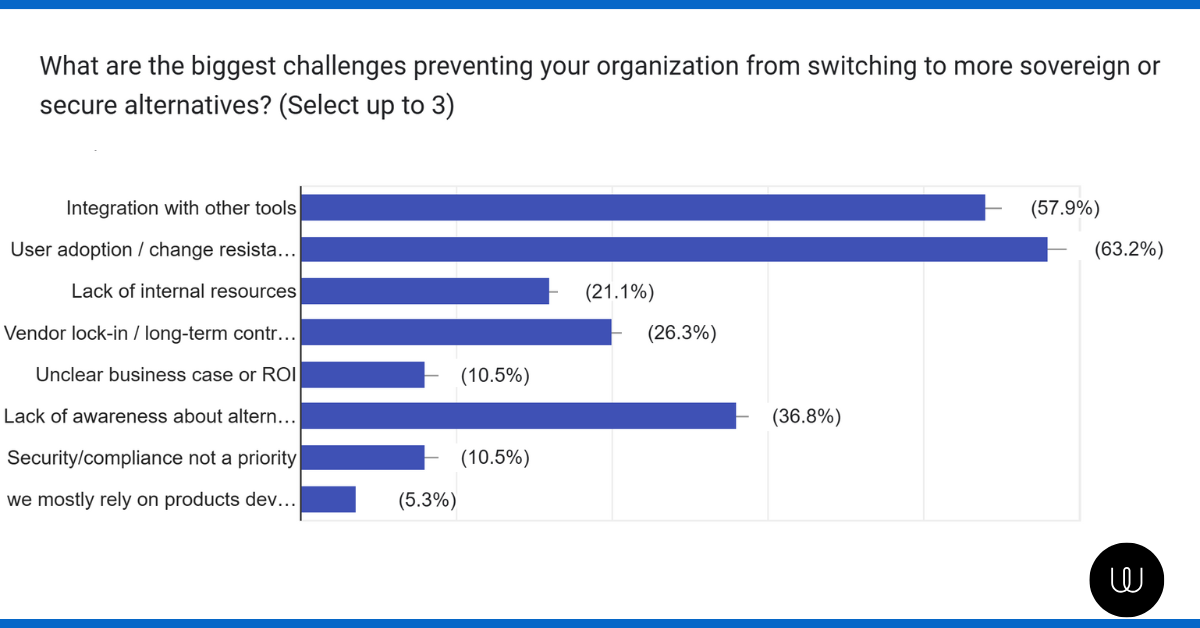

1. Widerstand gegen Veränderungen – 63,2 %

Bequemlichkeit, Gewohnheit und Routine zählen zu den stärksten Hindernissen bei der Einführung sicherer Tools. Selbst wenn technologische Alternativen klar im Vorteil sind, empfinden viele Endnutzer Veränderungen als störend – im Arbeitsalltag, in der Oberfläche oder Funktionalität.

Ohne tiefgreifendes Change Management, ein strukturiertes Onboarding und pragmatische Step-by-Step-Modelle verpuffen selbst gut gemeinte Security-Initiativen häufig an der Basis.

2. Komplexe Integration in bestehende Systeme – 57,9 %

Plattformen wie Microsoft Teams oder Zoom sind stark in Unternehmensprozesse eingebunden – über Kalender, SSO, Jira, SharePoint oder HRIS-Systeme. Neue Tools müssen kompatibel oder vollständig integrierbar sein, sonst werden sie rasch abgelehnt. Das ist nicht nur technisch, sondern oft auch politisch brisant.

3. Fehlende Sichtbarkeit europäischer Alternativen – 36,8 %

Viele Entscheidungsträger greifen auf große Marken zurück, weil sie bekannt sind – nicht weil sie besser sind. Souveräne Tools aus Europa haben oft geringeres Marketingbudget, weniger Marktanteil und fehlen in gängigen Beschaffungsportalen.

- Geringe Sichtbarkeit führt zu geringer Nutzung

- Geringe Akzeptanz erzeugt wenig Referenzen

- Wenige Referenzen verhindern den Marktdurchbruch

Solange EU-Tools nicht als gleichwertige Standardoptionen erscheinen, bleibt der Markt einseitig.

4. Anbieterbindung und lange Vertragslaufzeiten – 26,3 %

Viele Unternehmen sitzen in mehrjährigen Lizenzverträgen, in denen Wechsel oder Exit-Strategien zu hohe operative oder rechtliche Reibung erzeugen. Besonders kritisch in regulierten Branchen oder der öffentlichen Verwaltung.

- Datenmigrationen sind aufwendig und teuer

- APIs oder SSOs sind proprietär und schlecht dokumentiert

- Zugänge, Adminrechte und Tools sind aufeinander abgestimmt

Selbst wenn gute Alternativen existieren, fehlt vielen Organisationen die strukturelle Möglichkeit, sie kurzfristig einzusetzen.

-1.png?width=1200&height=628&name=EU%20sovereignty%20report%20(1)-1.png)

Strategie muss Umsetzung ermöglichen

Das Ziel ist eindeutig: Europäische Organisationen möchten sich unabhängiger machen – von US-Plattformen, von intransparenten Geschäftsmodellen, von rechtlicher Unsicherheit. Doch Papier allein schafft keine echte Veränderung. Was es braucht:

- Technologie, die elegante Übergänge ermöglicht

Wire bietet All-in-One-Kollaboration mit Messaging, Files, Gastzugängen und DSGVO-Konformität – ohne Funktionalitätsverlust.

- Integrationstiefe & APIs auf Enterprise-Niveau

Das neue Wire SDK und der Integration Marketplace erlauben individuelle Workflows, Automationen & sichere Third-Party-Kompatibilität.

- Gesteigerte Präsenz & politische Unterstützung

Wire fördert EU-Tech-Vielfalt aktiv durch Thought Leadership, Events (z. B. Wire Uncut), Whitepaper und öffentliche Projekte.

- Niedrigschwelliger Einstieg ins sichere Tooling

Mit kostenlosen Testkonten, schrittweiser Migration und fokussiertem Onboarding senkt Wire die Einstiegshürde für souveräne Zusammenarbeit.

Fazit:

Die digitale Souveränitätslücke in Europa ist keine Technikfrage, sondern ein Umsetzungsproblem. Wer Souveränität ernst meint, muss nicht nur Lösungen bauen – sondern Sichtbarkeit, Vernetzung und politische Flankierung gleich mitdenken. Der Wille ist da. Die Werkzeuge existieren. Jetzt kommt es auf die richtige Unterstützung an.