CLOUD Act vs. EU-Datenschutz: Was das US-Gesetz für die Datensouveränität wirklich bedeutet

Der CLOUD Act erlaubt US-Behörden Zugriff auf EU-Daten – im Widerspruch zur DSGVO. Erfahren Sie, welche Risiken das für europäische Unternehmen birgt...

Entdecken Sie die Ergebnisse von Wires Umfrage unter mehr als 270 europäischen Technologie- und Politikführern zur digitalen Souveränität. Erfahren Sie, welche Hindernisse bestehen, welche Lösungen es gibt und welche Schritte Organisationen schon heute unternehmen können, um eine sichere, EU-eigene digitale Zukunft zu gestalten.

Basierend auf den Erkenntnissen von mehr als 270 befragten Führungskräften aus den Bereichen Technologie, Politik und Sicherheit in ganz Europa untersucht dieser Bericht die Herausforderungen, Hindernisse und Durchbrüche, die den Weg des Kontinents in die technologische Unabhängigkeit bestimmen.

Europas digitale Souveränität steht an einem Wendepunkt. Regulatorische Rahmenwerke wie NIS2, DORA und die DSGVO haben wichtige Grundlagen gelegt. Trotzdem bleibt die Praxis von Abhängigkeiten geprägt – vor allem von US-Hyperscalern –, komplexen Integrationshürden und einem fragmentierten Anbietermarkt.

Laut Forrester sehen über 50 % der Public-Cloud-Entscheider die regulatorischen Auflagen rund um digitale Souveränität nicht als Motor, sondern als Bremse für Cloud-Adoption. In vielen Unternehmen hapert es an klarer Rechtsprechung, moderner Infrastruktur und Abstimmung zwischen Beschaffung und IT-Strategie.

84 % der Befragten halten digitale Souveränität zwar für geschäftskritisch – doch nur wenige glauben, dass ihre aktuelle IT-Landschaft die europäischen Vorgaben auch tatsächlich erfüllt. Die Kluft zwischen Strategie und Umsetzung ist deutlich.

Nur 16 % erwarten, dass Europa in den kommenden fünf Jahren echte Souveränität erreicht. Trotzdem wächst die Dringlichkeit – getrieben von geopolitischen Instabilitäten, dem Bedürfnis nach öffentlichem Vertrauen und der Notwendigkeit rechtssicherer Datenkontrolle.

Dieser Bericht kombiniert Forschungsergebnisse aus erster Hand, Experteninterviews und externe Analysen von Forrester und anderen Unternehmen, um einen umfassenden Überblick darüber zu geben, wo Europa steht, was den Fortschritt behindert und wie eine neue Generation von EU-nativen, quelloffenen und auf Compliance ausgerichteten Plattformen die Souveränitätslücke schließt.

Die Wire-Umfrage unter 270 Verantwortlichen aus Wirtschaft, Verwaltung und Sicherheitsorganisationen zeigt: Die Wichtigkeit von Souveränität ist Konsens – die Umsetzung bleibt jedoch herausfordernd.

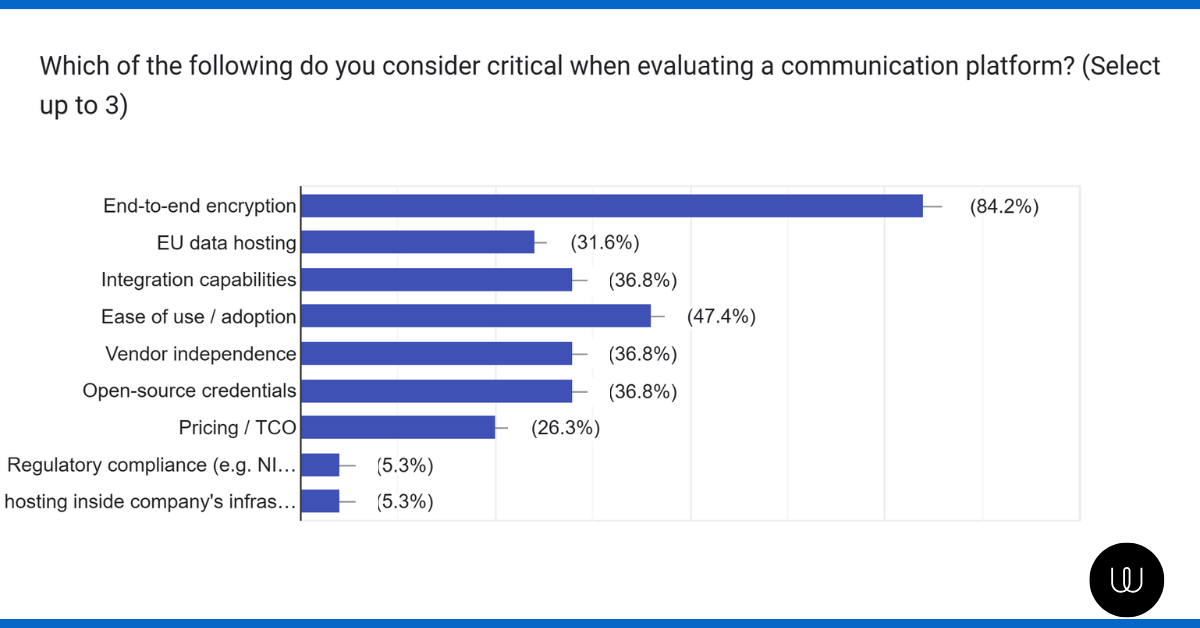

Diese Präferenzen spiegeln den Wunsch nach architektonischer Souveränität wider: die Fähigkeit, sensible Daten mithilfe transparenter und unabhängiger Plattformen zu überprüfen, zu kontrollieren und zu sichern.

Nur 15,8 % glauben an das Erreichen von Souveränität in fünf Jahren. Fast die Hälfte sieht in aktuellen EU-Regeln eher Teilfortschritte, während 26,3 % sie als hinderlich einschätzen.

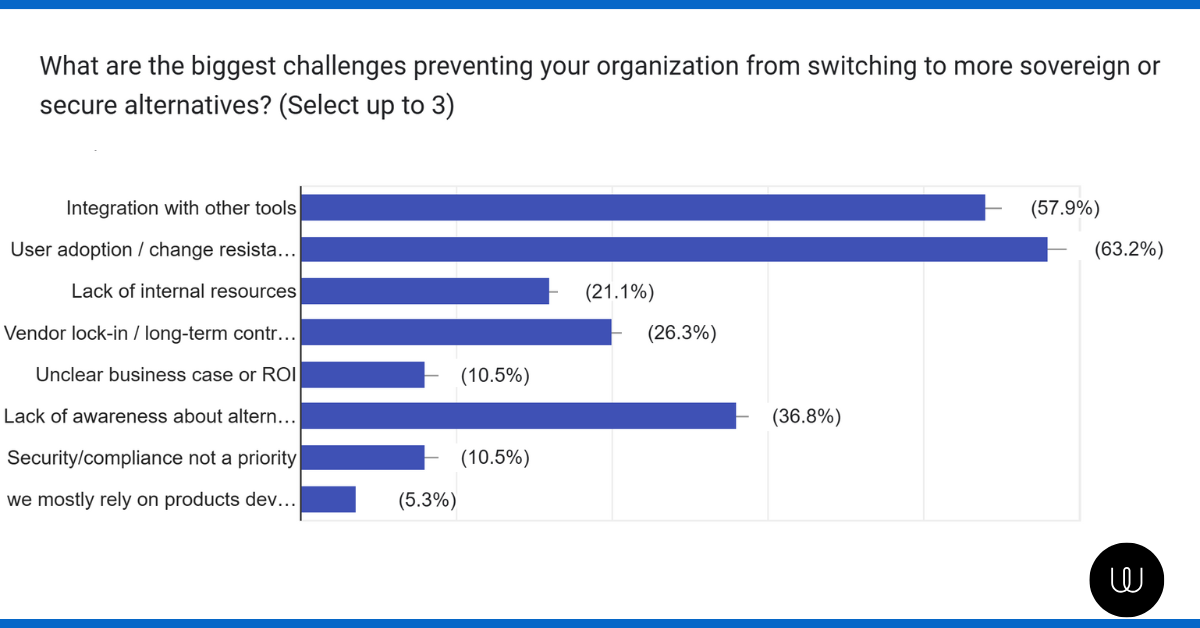

Trotz klarer Absichten ergab die Umfrage vier durchgängige Hindernisse für den Wechsel von US-amerikanischen Plattformen zu in Europa entwickelten Lösungen:

Auf die Frage nach Open-Source-Software im Speziellen:

Open Source wurde aufgrund seiner Transparenz, Überprüfbarkeit und gemeinschaftsbasierten Entwicklung weithin als grundlegend für die Souveränität anerkannt. Die Teilnehmer wiesen jedoch auch darauf hin, dass die Glaubwürdigkeit von Open Source von der kontinuierlichen Wartung, der Benutzerfreundlichkeit und der Anpassung an die Vorschriften abhängt.

Während nur eine kleine Minderheit von Europas Weg zur Souveränität überzeugt ist, signalisierte eine große Mehrheit, dass sie mit den Prinzipien einverstanden ist. Die Absicht ist vorhanden. Das Problem liegt in der Umsetzung.

Dieses Kapitel spiegelt einen Kontinent wider, der in einem Souveränitätsparadoxon gefangen ist: eine klare Vision, aber eine Zersplitterung der Maßnahmen. Um diese Kluft zu überwinden, bedarf es politischer Innovationen, Sensibilisierungskampagnen und souveräner Plattformen, die es mit den etablierten US-Plattformen in Sachen Vertrauen und Benutzerfreundlichkeit aufnehmen können.

Die Ergebnisse der von Wire durchgeführten Umfrage unter mehr als 270 Führungskräften aus den Bereichen Technologie, Politik und Sicherheit im öffentlichen und privaten Sektor spiegeln sowohl Ambitionen als auch Zögerlichkeit wider:

Die wichtigsten Hindernisse sind:

Dies deutet auf ein deutliches Souveränitätsgefälle hin: Die meisten Unternehmen geben an, dass Souveränität eine Rolle spielt, verlassen sich aber weiterhin auf US-amerikanische Tools wie Teams, Zoom und Slack - trotz der bekannten Risiken in Bezug auf die Rechtsprechung.

Regulierungsrahmen wie NIS2, GDPR und DORA haben zweifellos wichtige Grundlagen für digitale Souveränität geschaffen. Sie haben die Standards für den Datenschutz erhöht, eine strengere Berichterstattung vorgeschrieben und die Unternehmen gezwungen, die Risiken der Anbieter neu zu bewerten. Die Umfrage von Wire und eine breitere Branchenanalyse zeigen jedoch eine einheitliche Schlussfolgerung: Regulierung allein wird keine echte Souveränität schaffen.

Viele Umfrageteilnehmeräußerten, dass der derzeitige Regulierungsdruck sich wie ein "Compliance-Theater" anfühlen kann, bei dem Unternehmen die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, ohne wesentliche Änderungen an ihrer zugrunde liegenden Infrastruktur vorzunehmen. Die Einhaltung von Vorschriften ist zu einer Übung im Ankreuzen von Kästchen geworden, die kaum Auswirkungen auf die Unabhängigkeit von Anbietern, die Kontrolle der Rechtsprechung oder die Widerstandsfähigkeit des Systems hat.

Der Kern des Problems ist die Rechtsprechung, die für den Technologie-Stack gilt. Plattformen, die als "souverän" vermarktet werden, können zum Beispiel Daten in der EU speichern, aber wenn der Anbieter in den USA ansässig ist,unterliegt er weiterhin Gesetzen wie dem CLOUD Act. Das bedeutet, dass US-Behörden den Zugang zu diesen Daten erzwingen können, unabhängig davon, wo sie gespeichert sind. Hinter der Illusion des lokalen Hostings verbirgt sich die anhaltende Anfälligkeit für ausländische Rechtssysteme.

Laut einer Forrester-Studie sieht mehr als die Hälfte der Entscheidungsträger für öffentliche Clouds die Vorschriften zur digitalen Souveränität als Hindernis für die Cloud-Einführung und nicht als Katalysator für eine sichere Transformation. Selbst bei Unternehmen, die der Einhaltung von Vorschriften Vorrang einräumen, tritt die Souveränität aufgrund praktischer Erwägungen wie der Bindung an einen bestimmten Anbieter, Bedenken hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit und der Verankerung in Verträgen oft in den Hintergrund.

Echte digitale Souveränität erfordert eine Verlagerung von der Durchsetzung von Richtlinien hin zur strukturellen Ermöglichung. Das bedeutet, dass Plattformen geschaffen werden müssen, die sich im Besitz der EU befinden, in der EU gehostet werden und vollständig dem EU-Recht unterliegen. Es bedeutet, dass offene Standards und überprüfbare Codebasen unterstützt werden müssen, damit Unternehmen sehen und darauf vertrauen können, was unter der Oberfläche geschieht.

Solange die Regulierung nicht mit operativen Instrumenten, Beschaffungsrahmen und finanziellen Anreizen gepaart wird, die der Souveränität Vorrang einräumen, werden viele Organisationen zwischen Absicht und Trägheit gefangen bleiben. Die nächste Grenze für die EU ist nicht mehr Politik, sondern die Ermöglichung der Umsetzung durch Innovation, Markttransparenz und strategische Investitionen in die digitale Zukunft Europas.

"Digitale Souveränität, einst als eine Haltung zur Privatsphäre formuliert, ist jetzt eine Frage der Widerstandsfähigkeit."

Benjamin Schilz, CEO von Wire, sieht digitale Souveränität nicht als hehres Ideal, sondern als entscheidende Voraussetzung für die Widerstandsfähigkeit Europas in einer zunehmend komplexen geopolitischen und technologischen Landschaft. Seiner Ansicht nach geht die Ära der Abhängigkeit von ausländisch dominierten Infrastrukturen zu Ende, und zwar nicht, weil Europa isoliert sein will, sondern weil es Autonomie braucht.

Schilz betont, dass echte Souveränität nur durch quelloffene und dezentralisierte Technologien erreicht werden kann. Dabei handelt es sich nicht nur um technische Merkmale, sondern um Grundprinzipien. Open-Source-Plattformen bieten Transparenz, Anpassungsfähigkeit und Überprüfbarkeit. Sie versetzen europäische Entwickler und Institutionen in die Lage, die Systeme, auf die sie sich verlassen, zu überprüfen, zu verbessern und ihnen zu vertrauen. Die Dezentralisierung, insbesondere bei der Datenspeicherung, erhöht die Widerstandsfähigkeit. Sie stellt sicher, dass die Kontrolle nicht in den Händen einiger weniger globaler Anbieter liegt, die Gesetzen außerhalb der EU unterliegen, sondern über vertrauenswürdige und unabhängige Infrastrukturen verteilt ist und sicher und privat unter der Kontrolle der Endnutzerorganisationen, denen die Daten gehören, aufbewahrt wird.

Er warnt auch vor der Verbreitung sogenannter "souveräner" Plattformen, die kaum mehr als Marketing-Slogans sind. Solange eine Plattform nicht ihre vollständige rechtliche und betriebliche Unabhängigkeit von extraterritorialen Gerichtsbarkeiten, insbesondere von US-Gesetzen wie dem CLOUD Act, nachweisen kann, sind laut Schilz ihre Souveränitätsansprüche hohl.

Diese Sichtweise ist nicht theoretisch. Ministerien in ganz Deutschland, einschließlich des Bundesinnenministeriums und des Gesundheitsministeriums, nutzen Wire bereits für die sichere Kommunikation. Diese Einsätze verdeutlichen einen spürbaren Wandel hin zu Plattformen, die den Souveränitätsanforderungen nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis entsprechen.

Für Schilz ist der Weg in die Zukunft klar: Europa muss von einer regulatorischen Denkweise zu einer Denkweise übergehen, die sich auf Ausführung und Umfang konzentriert. Der Aufbau einer souveränen Infrastruktur bedeutet, Innovationen zu fördern, EU-eigene Plattformen zu unterstützen und digitale Autonomie als eine Säule der strategischen Widerstandsfähigkeit zu betrachten.

"Das Ziel ist nicht Isolation. Es geht um glaubwürdige Unabhängigkeit."

.png?width=800&height=800&name=Hanna%20-%20Tuta%20(1).png)

Tuta ist ein quelloffener, Ende-zu-Ende-verschlüsselter E-Mail- und Kalenderanbieter, der von über 10 Millionen Menschen weltweit genutzt wird, darunter Regierungen, Schulen und juristische Institutionen in ganz Europa. Das Unternehmen wurde in Deutschland gegründet und gilt als führend auf dem Gebiet der datenschutzfreundlichen Kommunikationsinfrastruktur.

F: Tuta wird seit langem mit den Prinzipien des Datenschutzes in Verbindung gebracht. Wie sehen Sie die Rolle des Unternehmens in der europäischen Bewegung für digitale Souveränität?

Bozakov: Tuta entstand aus dem Protest gegen die Art der Überwachung und Datenausbeutung, die durch die Snowden-Enthüllungen ans Licht kam. Damals brachten wir nicht nur ein Produkt auf den Markt, sondern setzten ein Zeichen. Heute ist dieses Statement zu einer Mission gereift: Wir wollen eine zuverlässige, offene und rechtssichere Alternative für europäische öffentliche Einrichtungen und Unternehmen sein. Wir sehen uns nicht nur als Anbieter von Tools, sondern als Pionier auf dem Weg zur Souveränität in Europa.

F: Was bedeutet digitale Souveränität für Sie in der Praxis?

Bozakov: Für uns beginnt sie mit einer kompromisslosen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, setzt sich fort in einem transparenten Open-Source-Code und stützt sich auf eine Infrastruktur, die vollständig in Europa angesiedelt ist. Darüber hinaus bedeutet es aber auch, dass wir Geschäftsmodelle ablehnen, die auf der Monetarisierung von Daten basieren. Bei echter Souveränität geht es nicht nur darum, wo Ihre Daten gespeichert sind, sondern auch darum, wer sie kontrolliert, wer auf sie zugreifen kann und welche Anreize die Unternehmen, denen Sie vertrauen, antreiben.

F: Was macht Tuta im Bereich der Datensouveränität anders?

Bozakov: Alles, was wir tun, ist so konzipiert, dass es unabhängig von außereuropäischen Rechtsordnungen funktioniert. Unser gesamter Stack - vom Code bis zu den Servern - wird in Europa entwickelt und gewartet. Wir werden von Anwaltskanzleien, Bildungseinrichtungen und Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens genutzt, weil wir den Datenschutz nicht nur versprechen, sondern ihn in unsere Architektur einbauen. Unser Ansatz ist werteorientiert, und das ist es, was Organisationen zunehmend suchen.

F: Was ist nötig, damit sich souveräne Tools weiter verbreiten?

Bozakov: Die Technologie ist nur ein Teil der Gleichung. Es bedarf des politischen Willens und der Durchsetzung von Vorschriften. Solange die Nichteinhaltung der Vorschriften durch Big Tech toleriert wird, wird sich ein sinnvoller Wandel nur langsam vollziehen. Die Regierungen müssen Alternativen aktiv unterstützen, durch Auftragsvergabe, öffentliche Unterstützung und Gesetze, die Nutzerdaten nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis schützen.

Pydio ist eine quelloffene, selbst gehostete Plattform für die gemeinsame Nutzung von Dateien und die Zusammenarbeit, die für regulierte Branchen und datenschutzsensible Organisationen entwickelt wurde. Pydio hat seinen Hauptsitz in Frankreich und wird von Regierungsbehörden, Krankenhäusern und Finanzinstituten in ganz Europa genutzt. Es bietet IT-Teams die volle Kontrolle über ihre Datenarchitektur und erfüllt gleichzeitig strenge Compliance-Standards.

Céline Oz Egriboz von Pydio vertritt eine pragmatische Sicht auf die Infrastruktur. Für sie geht es bei der digitalen Souveränität nicht nur darum, US-Cloud-Anbieter zu meiden, sondern auch darum, Systeme zu entwickeln, die Unternehmen die volle Kontrolle über ihre Kollaborationsumgebungen geben, ohne die Benutzerfreundlichkeit oder die Einhaltung von Vorschriften zu beeinträchtigen.

Der Ansatz von Pydio konzentriert sich auf selbst gehostete, quelloffene Dateifreigabe, die auf regulierte Branchen zugeschnitten ist. Krankenhäuser, Finanzinstitute und Regierungsbehörden nutzen Pydio, um sicherzustellen, dass sensible Daten innerhalb bestimmter rechtlicher und geografischer Grenzen bleiben. Was Pydio laut Egriboz auszeichnet, ist seine Fähigkeit, sich in bestehende IT-Ökosysteme zu integrieren, darunter Identitätsmanagement-Tools, Active Directory und lokale Infrastrukturen.

Egriboz betont, dass Souveränität operativ machbar sein muss, um in großem Umfang eingesetzt zu werden. Das bedeutet, dass die Plattformen nicht nur die Compliance-Kriterien erfüllen, sondern auch eine reibungslose Bereitstellung, intuitive Schnittstellen und einen reaktionsschnellen Kundensupport bieten müssen.

Das Engagement von Pydio für die Souveränität geht über die Software hinaus. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit anderen in der EU ansässigen Technologieanbietern zusammen, um ein interoperables Ökosystem vertrauenswürdiger digitaler Tools zu schaffen - ein Modell, das im Gegensatz zu den proprietären Silos von Big Tech steht.

Egriboz sieht diese Bemühungen um den Aufbau eines Ökosystems als wesentlich für die langfristige digitale Autonomie Europas an:

"Souveränität entsteht nicht durch eine einzige Plattform. Sie entsteht durch Zusammenarbeit, Transparenz und gemeinsames Vertrauen."

Souveränität muss nicht über Nacht kommen. Unternehmen können beginnen mit:

Dies sind keine theoretischen Übungen. Wire wird bereits von mehreren deutschen Ministerien eingesetzt. Schwarz Digits leistet mit Partnern wie Aleph Alpha, StackIT und Wire Pionierarbeit für einen vollständig europäischen Technologie-Stack und zeigt damit, dass eine einheimische Infrastruktur in großem Maßstab nicht nur möglich, sondern bereits im Gange ist.

In unserem jüngsten Gespräch mit Andy Piper von Mastodon erklärte er, dass das größte Hindernis für die europäische Souveränität nicht immer technischer, sondern psychologischer Natur ist.

"Die Menschen sind mit Stagnation zufrieden", sagte er. "Selbst wenn sie die Risiken der Auslandsabhängigkeit verstehen, erscheint ihnen der Aufwand für Veränderungen zu hoch.

In dem Interview geht es darum, wie die Dezentralisierung das soziale Netz umgestaltet und warum Souveränität mit dem Mut beginnen muss, etwas Neues auszuprobieren.

Auf organisatorischer Ebene kann heute Folgendes getan werden:

Souveränität muss nicht bedeuten, dass von heute auf morgen alles ersetzt wird. Aber sie erfordert bewusstes Handeln. Durch eine intelligentere Beschaffung, eine schrittweise Implementierung und eine größere Sichtbarkeit der europäischen Plattformen können Unternehmen aktiv zu einer autonomeren digitalen Zukunft für Europa beitragen.

Souveränität kann man nicht von der Stange kaufen. Sie muss von Grund auf in Europa und von Europa entwickelt, aufgebaut und aufrechterhalten werden.

Wire wurde in Europa gegründet, basiert auf offenen Standards und wurde mit dem Prinzip der sicheren Zusammenarbeit als Grundrecht entwickelt. Mit Ende-zu-Ende MLS-Verschlüsselung, juristischer Integrität und Open-Source-Transparenz unterstützt Wire die geschäftskritischen Anforderungen von Regierungen, kritischer Infrastruktur und datenschutzbewussten Unternehmen in der gesamten EU.

Unsere Überzeugung ist einfach: Souveränität ist kein Slogan. Es ist eine Entscheidung für das Systemdesign.

Sind Sie bereit, die Kontrolle zu übernehmen?

Digitale Souveränität beschreibt die Fähigkeit von Staaten, Unternehmen und Bürgern, ihre digitalen Daten, Infrastrukturen und Technologien eigenständig zu kontrollieren, ohne Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern oder Gesetzen wie dem US CLOUD Act.

Sie gewährleistet Datenschutz, Rechtssicherheit und Resilienz in geopolitisch unsicheren Zeiten. Nur wer Kontrolle über Infrastruktur, Daten und Software hat, kann Compliance mit DSGVO, NIS2 und DORA nachhaltig sicherstellen.

Laut der Wire-Studie unter 270 Führungskräften sind die größten Barrieren:

Benutzerwiderstand und Trägheit bei Toolwechseln

Integrationsprobleme mit bestehenden IT-Systemen

Fehlendes Bewusstsein für EU-Alternativen

Langfristige Bindung an US-Anbieter und proprietäre Plattformen

Offener, überprüfbarer Code schafft Transparenz, Vertrauen und Anpassungsfähigkeit. Open-Source-Plattformen wie Wire, Pydio und Tuta bilden die Grundlage für überprüfbare, rechtskonforme und föderierte digitale Infrastrukturen in Europa.

Rahmenwerke wie GDPR, NIS2 und DORA sind notwendig, aber nicht ausreichend. Echte Souveränität entsteht erst, wenn europäische Plattformen geschaffen, finanziert und genutzt werden, die vollständig unter EU-Recht stehen – mit offener Architektur und dezentralem Betrieb.

Durch den Einsatz souveräner Tools (z. B. Wire, Pydio, StackIT), gezielte Pilotprojekte in sensiblen Bereichen, Integration mit bestehender IT, Bewusstseinsarbeit in Beschaffung und Verwaltung sowie durch die aktive Förderung von Open Source und EU-Hosting.

Wire steht für sichere Kommunikation. Wir unterstützen Unternehmen und Behörden mit fundiertem Wissen, um das zu schützen, was wirklich zählt. Bleiben Sie informiert über Branchentrends, neue Compliance-Anforderungen und bewährte Methoden für sichere digitale Kommunikation.

Der CLOUD Act erlaubt US-Behörden Zugriff auf EU-Daten – im Widerspruch zur DSGVO. Erfahren Sie, welche Risiken das für europäische Unternehmen birgt...

Entdecken Sie vertrauenswürdige europäische Alternativen zu amerikanischer Big Tech. Erfahren Sie, wie Unternehmen mit sicheren, gesetzeskonformen...

Welche sichere Messaging-App passt zu Ihrem Unternehmen? Unser Leitfaden vergleicht Element, Threema, Signal, Teams, Slack & Wire hinsichtlich...